지리는 영속적이고 안정적이기 때문에 어느 국가에서든 정책형성에서 기본적 결정요소의 하나로 작용한다. 지정학적 인식은 고대부터 존재했지만, 근대 지정학은 영·미를 중심으로 해양패권을 장악한 나라에서 발달했다. 제1차·제2차 세계대전에서 영토확장을 시도한 독일과 일본에서는 지정학이 팽창과 침략의 논거로 악용되었다.

지정학이란 말은 1900년대에 스웨덴학자 쉘렌(Johan Rudolf Kjellen)이 처음 명명한 것으로 알려져 있다. 그는 공간에서 지리적 유기체 혹은 현상으로서 국가에 관한 이론을 지정학이라고 정의했다(Kjellen, Staten som lifsform, 1916).

쉘렌에 따르면 영토로서 국가는 지정학(Geopolitics)으로, 국민으로서 국가는 인구학(demography)으로, 가구(household)로서 국가는 경제-정치학(economy-politics)으로, 사회로서의 국가는 사회정치학(sociopolitics)으로, 정부로서의 국가는 체제-정치학(regiment-politics)으로 연구되어야 한다.

계통적으로 쉘렌은 라첼(Friedrich Ratzel)의 환경결정론에서 영감을 얻었고, 라첼은 스펜서(Herbert Spencer)의 ‘사회적 다윈이즘’에서 영향을 받았다. 라첼은 국가를 생명이 지구표면에 확장된 형태로 이해하였고, 또한 땅에 결부된 유기체라고 주장했다.

하우스호퍼(Karl E. Haushofer)는 쉘렌의 지정학을 받아들여 나치독일의 침략논리를 이론적으로 뒷받침했다. 나치의 외교고문으로 활동한 하우스호퍼는 지정학적 논리를 이용해서 독일의 영광을 재현하기 위한 대외 팽창의 명분을 제공했다.

이러한 연유로 소연방(Soviet Union)에서는 지정학을 강대국이 패권을 추구하고 침략의 도구로 삼는 ‘제국주의 학문’이라고 규정하여 교육과정에서 제외시켰고, 스탈린은 지정학을 나치의 침략논리라고 죄악시하였다(Yves Lacoste, Dictionnaire de Géopolitique). 하지만 소연방의 주변국과 동맹국에 대한 군사 및 외교정책에서도 차르체제와 같은 지정학이 투영되었다.

최근에 출간한 <지정학의 힘 : 시파워와 랜드파워의 세계사>(김동기 저)는 근현대 지정학의 숨은 이야기들을 사진과 함께 엮어서 해양세력(Sea Power)과 대륙세력(Land Power)의 갈등과 쟁패에 대해서 깊이 있는 이해를 돕는다.

지정학 연구자 김동기는 마한의 시파워, 매킨더의 랜드파워(하트랜드), 하우스호퍼의 레벤스라움, 스파이크먼의 림랜드를 소개하고, 키신저와 브레진스키의 전후 미국의 지정학적 사고를 살펴 보았다. 독일의 레벤스라움(Lebensraum)은 19세기 말 농본주의에 기초한 식민이주정책을 의미하다가 나치독일에서 팽창과 침략의 논거로 변질된 ‘민족생활권’이라는 지정학적 개념이다.

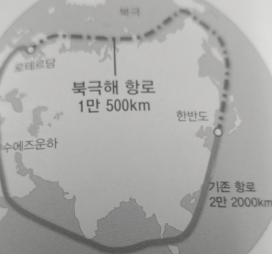

저자는 또한 러시아, 일본, 중국의 지정학 전략을 망라하고, 종국적으로 한반도 지정학에 대한 새로운 사고를 강조하였다. 특히 국내에서 상대적으로 덜 알려진 일본의 지정학 역사를 살펴본 대목이 눈길을 끈다.

일본의 근대 지정학은 19세기 말로 거슬러 올라간다. 1890년 3월 야마가타 아리토모는 ‘외교정략론’에서 대외침략을 뒷받침하고 정당화하는 지정학적 논거를 제시하였다. 야마가타는 슈타인(Lorenz von Stein)이 제기한 권세강역(Machtspare)과 이익강역(Interessensphare)의 개념을 ‘주권선’과 ‘이익선’으로 번안하여 대외팽창의 이론적 기초를 제공하였다.

‘지정학의 힘’에서는 일본에서 지정학이 강력한 힘을 발휘하던 1930년대~40년대를 중심으로 주요한 연구자와 핵심적 논의를 톺아보았다.

로야마 마시미치는 <동아협동체의 이론>(1938)을 통하여 대동아공영권의 이론적 기초를 제공하였고, 코마키 사네시게의 <일본지정학선언>(1940)에서는 저자의 지적처럼 ‘황도(皇道)와 접신(接神)의 지정학’으로 전락하여 대외침략을 정당화하는 도구가 되었다. 일본이 청산하지 못한 군국주의적 유풍에는 이러한 지정학적 사고가 뿌리 깊게 자리잡고 있다.

저자는 결론적으로 중국의 부상과 미국의 쇠락, 한반도의 불안정화, 그리고 일본과 러시아의 변화 가능성에 비추어 한반도 문제에 대한 새로운 대안이 절실하다는 점과 이에 대한 출발점을 지정학적 상상력에서 찾았다.

이러한 문제의식은 한반도 국가의 복수화와 북핵문제에 대한 재해석에 기초하여 ‘한 쌍의 코리아’로 지정학적 재탄생을 모색해야 한다는 <트윈 코리아 Twin Koreas>(한 쌍의 영세무장중립 국가론) 등의 문제의식과 맞닿아 있다.

이순신의 지정학

지정학적 담론은 국가안보에 대한 담론이 공간적으로 구성된 것이다. 지정학이 강대국 중심의 국제정치 구조에서 발달했지만 피침략 약소국에게 무용한 것은 아니다. 1597년 9월 7일(음력) 진도 벽파진에서 당시 조선의 해군 총사령관이었던 이순신은 수군의 전력이 붕괴되었으므로 바다에서 나와 지상에서 막으라는 국왕의 지령에 불응하는 장계를 올렸다.

“임진년 이후 5,6년 동안 적이 전라도로 직돌하지 못한 것은 주사(舟師)가 길을 내주지 않았기 때문입니다. 지금 신에게 아직 12척의 전선이 있습니다. 사력을 다해서 막아 싸우면 아직 해볼만 합니다. 지금 수군을 폐지한다면 적을 이롭게 할 것이고, 적은 호남의 오른편을 거쳐 한수에 닿을 것입니다. 이것이 신이 두려워하는 바입니다. 전함의 수가 적더라도 신이 죽지 않는 한 적이 감히 조선을 욕되게 하지 못할 것입니다.”(自壬辰至于五六年間 賊不敢直突於兩湖者 以舟師之拒其路也 今臣戰船尙有十二 出死力拒戰則猶可爲也 今若全廢舟師 是賊所以爲幸而由 湖右達於漢水 此臣之所恐也 戰船雖寡 微臣不死 則不敢侮我矣 - 李忠武公行錄)

‘호남이 없다면 국가도 없다’(若無湖南 是無國家)는 충무공 이순신의 지정학적 사고는 시파워의 도전에 대한 국가방략의 기초가 되어야 했음에도 불구하고 후대는 해양진출을 도외시하고 수군을 외면하여 일본의 재침과 국가멸망의 비운을 초래하였다.

반면에 명량해전에서 소형 목선으로 싸우다 참패했던 일본은 1875년 9월 철선 운요호(雲揚號)를 앞세운 포함외교(Gunboat Diplomacy)로 조선을 압박하기 시작하였다. 이순신은 조선반도의 일륙삼해(一陸三海)가 처한 지정학적 운명을 간파하고 수군을 육성하고 거북선을 개발했지만, 조선 왕조는 그가 남긴 교훈을 망각하여 패망의 길을 걸었다는 평가를 받게 되었다.

대한제국(1897~1910)의 광무황제(고종)는 일본과 러시아의 전쟁이 임박한 1903년 8월에 현상건과 고의성을 러시아와 일본에 밀파하고, 현상건에게 프랑스 및 헤이그 국제중재재판소 회원국들과 접촉하라는 밀령을 내렸다.

당시 회람된 외무대신 훈령은 “만주문제를 둘러싼 러시아와 일본의 분규로 인해서 조선은 전략적 요충이 될 것이므로 양국에 중립국으로 간주할 것을 요구해서 전쟁이 발생해도 시설이나 군대의 국내 진입을 방지할 수 있다”고 강조했지만 이미 때는 늦었다.

드골의 지정학

1940년 대독 항전을 독려하던 프랑스의 샤를 드골은 프랑스의 운명을 비시정부의 페탱과 다르게 인식했다. 드골은 히틀러와의 전쟁이 프랑스라는 한 나라의 승패를 뛰어넘는다는 것을 간파하고, 영국과 미국의 힘을 빌려 프랑스가 주권을 되찾을 것으로 확신했다.

“프랑스는 혼자가 아니다. 프랑스의 뒤에는 거대한 제국이 있다. 바다를 장악하고 있는 영국과 제휴해서 전쟁을 지속할 수 있고, 미국의 거대한 산업을 활용할 수 있다. 이 전쟁은 우리 조국의 불행한 땅 덩어리에 제한된 것이 아니고 프랑스에서의 전투에 의해 해결되지 않는다. 오늘 기계적 무력에 의해 벼락을 맞았지만 다음에 우세한 기계적 무력으로 승리할 수 있다.”(드골, 1940.6.18)

드골의 간명하면서도 확신에 찬 메시지는 나치의 압도적 무력과 프랑스 내부의 분열 속에서 어둠에 잠겨 있던 레지스탕스에게 세계와 세기를 바라볼 수 있는 ‘빛의 창’을 열어주었다.

당시 페탱은 미국이 먼로주의(고립주의)를 포기하지 않을 것이란 판단에서 나치와 타협해서 자국민을 보호하는 것이 현실적인 방안이라고 보았다. 개선한 드골은 조국이 후발국가로 전락했다는 것을 인정하고 프랑스가 제한된 수단으로 어떻게 세계정치에서 지위를 높일 수 있는 국가방략에 골몰하였다.

드파르주(Philippe M. Defarges)는 드골의 노선을 네 가지로 요약했다. 첫째. 잃어버린 중요지역의 주권(독립)을 회복하고, 독자적으로 국가영토를 방어할 수 있도록 핵 억지력을 보유한다. 둘째. 옛 프랑스령(식민지)을 효율적으로 관리한다. 셋째. 프랑스가 추동하여 하나의 유럽축을 구축하고

세력의 증폭을 도모한다. 넷째. 어떤 일이 있더라도 장 지로두(Jean Giraudoux)의 표현처럼 ‘세계의 성가신 훼방꾼’으로 남는다. 드골의 프랑스는 모스크바와 워싱턴을 동시에 겨냥할 수 있는 군비체계를 갖추면서 북대서양조약기구(NATO)에서 탈퇴했다.

드골의 우군이자 경쟁자였던 처칠도 ‘철의 장막’이라는 세기에 남을 지정학적 담론을 제기하였다. 1946년 3월 미국 미주리주 웨스트민스터대학에서 ‘평화의 원동력(Sinews of Peace)’이란 연설에서 처칠은 동유럽이 차단되는 지정학적 대변동에 대해서 “발트해의 슈체틴에서 아드리아해의 트리에스테까지 대륙을 가로질러 철의 장막이 드리워졌다”고 강조하였다.

처칠은 그러면서 장막 너머의 고색창연한 도시들을 열거하였다. 바르샤바, 베를린, 프라하, 빈, 부다페스트, 베오그라드, 부쿠레슈티, 소피아 등 ...

미국인들과 서유럽인들은 동유럽의 아름다운 도시들을 떠올리며 장막을 걷어내야 한다고 생각했을 것이다. 실제로 그렇게 됐다.